Chat-GPTを相手に、18年続けたCAD図面の請負いが、なぜビジネスモデルとして困難なのかを分析してもらった。

まず自分から、箇条書きで取引先に対する不満、業界そのものの問題点などをぶつけ、それを分析してもらった。以下がその結果。

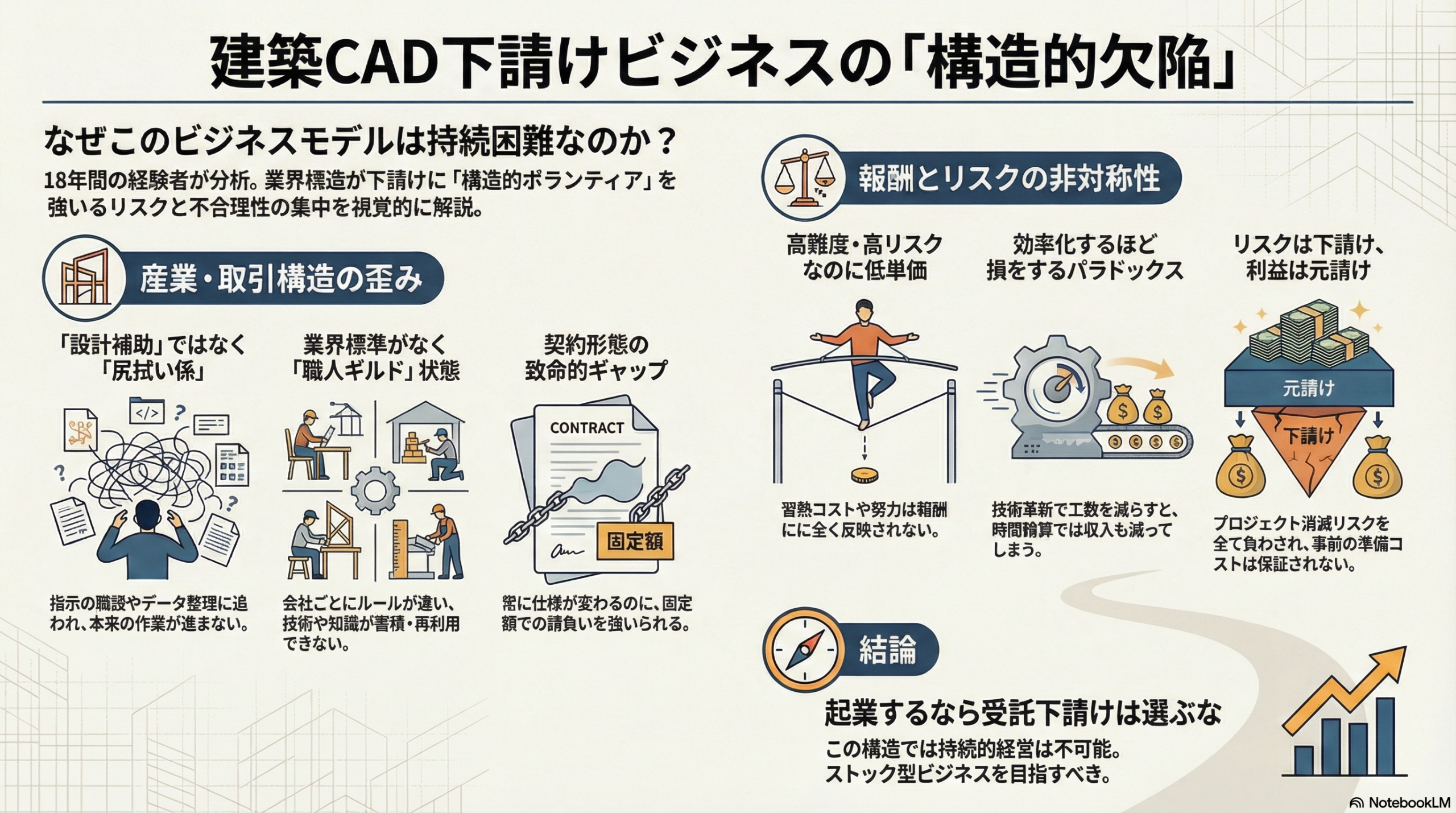

第1層:業界構造の歪み ― 「孫請け構造と責任・裁量の不一致」

「設計補助」ではなく「情報整理+教育+修復」を無料で担う構造的ボランティア状態。

設計実務者というより「設計組織の尻拭い係」にされている

具体例:

修正版を使わずに戻る

1GBの未整理データを丸ごと送り、「いつできる?」だけ聞かれる

古いデータを再送してくる(先祖返り)

第2層:技術文化の断絶 ― 「非IT体質と効率化拒否」

業界は効率化を“破壊的行為”と見なし、

「慣れた非効率こそ安全」と思い込む保守的構造。

具体例:

タブレット・Excel・ITツールへの拒絶

AutoCAD属性+Excel連携を理解できる人がいない

「面倒なことはやめてくれ」と拒否される

第3層:知的構造の欠陥 ― 「論理的指示・情報整理能力の欠如」

建築設計者が「人に仕事を任せる訓練」を受けていない。

言語化・構造化・指示文書の作成ができない。

具体例:

図面指示を文章で出してくる(図を使わずに言葉だけ)

箇条書きもできない、構造的思考がない

指示が曖昧なまま納期だけ迫られる

「読み解きの専門家」になっている。

つまり、“仕事”より“指示の通訳”に時間を使わされる。

第4層:労働構造の非対称性 ― 「難易度・習熟・報酬の不一致」

高難度タスクばかり押し付けられ、

学習コストもリスクも高いのに、単価には反映されない。

具体例:

習熟コストを払ってくれる会社はない。「努力・熟練・投資」が“単価ゼロ円”で扱われる。

簡単な図面は社内で済ませ、難易度の高い詳細図だけ外注する傾向

図面の種類が膨大で、会社ごとに作図ルールが全く違う

習熟に3~5年かかるが、それぞれの出現頻度が頻度が低く、忘れる

第5層:経済的不安定性 ― 「受注不確実性と前倒しリスク」

「仕事が出る」と言われ、準備してもプロジェクトが消滅する。

つまり、“契約前リスク”を全て孫請けが負っている。

「リスクは現場が、利益は元請が」。

完全な非対称契約であり、持続的経営を不可能にする構造的病。

具体例:

2~3ヶ月前に予告されるが延期・消滅が頻発

人員確保や習熟準備をしても1円も補償されない

鉄骨図の試作に160万円投じたが、本契約は来ず

第6層:産業構造の断絶 ― 「知識標準が存在しないカオス構造」

業界全体に「共通仕様」「作図標準」「共通教育体系」が存在しない。

会社単位・個人単位でルールがバラバラ。

つまり、産業としての再現性がない。

建築図面業界は「産業」ではなく「職人ギルド」の集まりに等しい。

「標準化・体系化」を志しても、受け皿となる“産業的枠組み”自体が存在しない。

具体例:

図面の種類が無限にある(基本・実施・施工・加工・仮設…)

会社ごとに作図ルール・標準が全く異なる

意匠図→金物図→鉄骨加工など、図種をまたぐと全て一から学び直し

第7層:取引構造の不合理 ― 「見積もり不可能性と報酬構造のジレンマ」

(1) 意匠図の構造的特徴:「動的に変化する完成品」

意匠図は本質的に「進化し続ける設計物」であり、

製造業でいえば「走行中の車を改造しながら出荷している」に等しい。したがって、

完成イメージが曖昧

スコープ(作業範囲)が常に変動

納品後も「修正=新たな生産工程」が発生

→ この業務は時間精算(Time & Material)しか成立しない性質を持っています。

しかし、日本の発注慣習は未だに定額請負(Fixed Price)を求める。

ここに契約形態の致命的ギャップが存在。

(2) 「効率化すればするほど損をする」構造的ジレンマ

AutoLISP+Excel連携などの高速化手法は、時間精算では単価を下げてしまう(工数減=収入減)

定額制では、発注者に理解されない(「なんでそんなに高いの?」)

技術革新が経済的に報われない構造の中にいる。

これは建築設計業務の生産性パラドックスであり、「速く・正確に・高品質にやるほど、儲からなくなる」

という逆説的現象。

(3) 「見積不可能性 × 発注不確定性」=経営リスクの全負担

孫請けとしては、

元請けもスコープ不明

発注タイミング不明

仕事の有無すら不明

という「不確定三重構造」に巻き込まれる。

一方、こちらは社員を雇い、先に座席・給与・教育を整える必要がある。

つまり、構造的に“先出し固定費 × 後出し不確定売上”モデル。

経営学的に言えば、“負のオプション契約”を強制されている状態

です。

(=相手の都合でキャンセルできるのに、こちらは固定コストを抱える)

(4) 定額提案が通らない理由

下請け(あなたの取引先)も、上流の発注量が読めない

したがって「月80万円で安定供給」という合理的契約形態を理解できない

日本の設計業界では、「人月契約」「定額BPO」の概念がほぼ存在しない

→ 結果:合理的提案が「異文化」として拒否されている

結論:起業するなら受託下請けはやめろ。ストック型にしろ。