リーダーの在り方について、社内で小さな波風が立つことがあります。

「厳しすぎる」「怖い」「話を聞いてくれない」──。

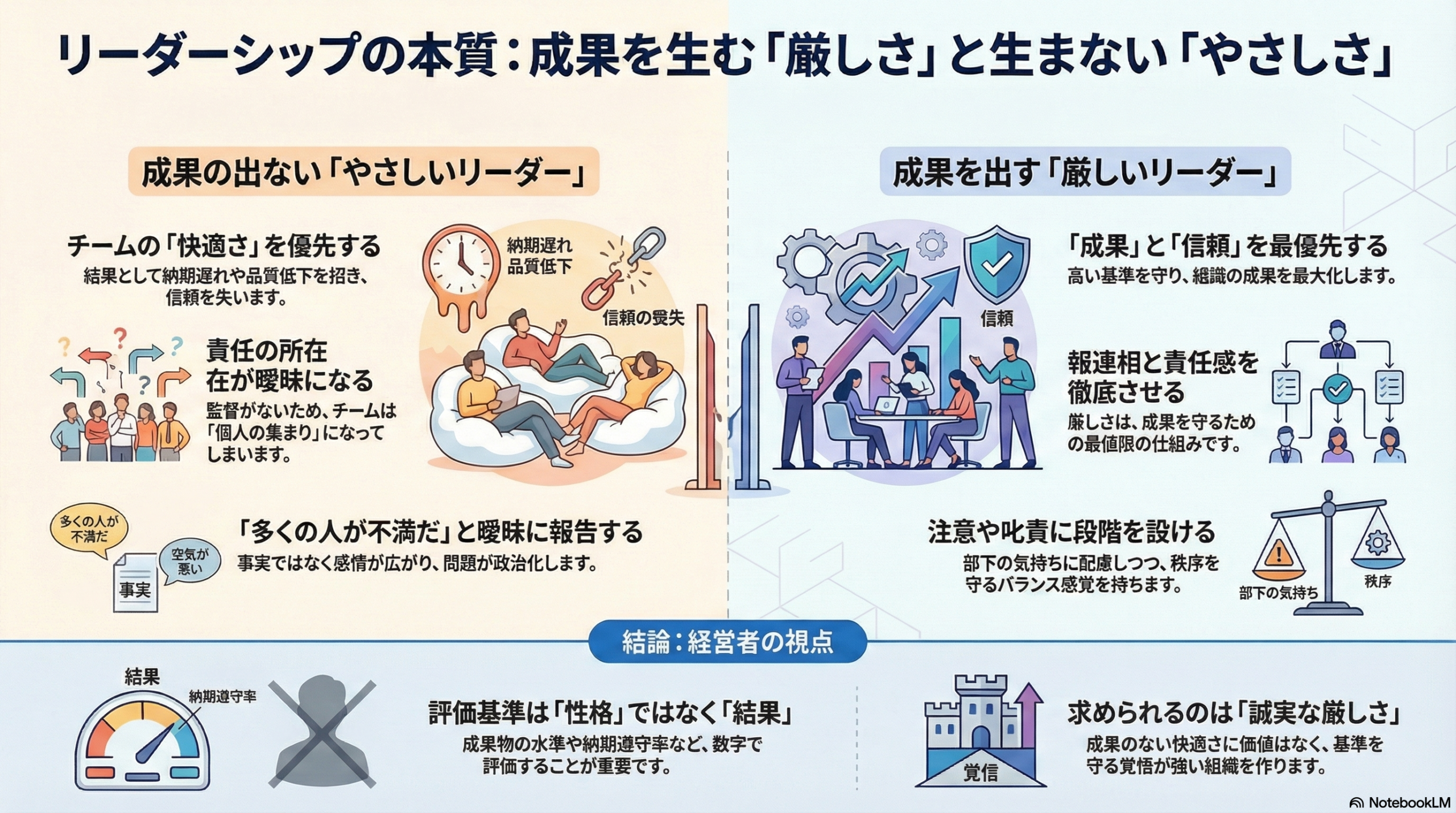

そんな声が出たとき、経営者としてどう向き合うべきか。私はいつも、感情ではなく「成果」と「責任感」という軸で考えています。

「many people are complaining」という言葉の危うさ

人事・総務の立場にある人が、

「多くの社員が不満を言っています」と報告してくることがあります。

しかしこの “many” という言葉ほど、組織を曇らせるものはありません。

人数も名前も曖昧なまま「みんながそう言っている」と伝えると、

実際には一人二人の感情が、あたかも組織全体の意見のように膨らんでしまう。

事実の共有ではなく、政治の匂いを帯び始めます。

私はこの「many」という言葉を、社内報告で使うことを禁止しています。

リーダーが厳しいのは悪いことではない

リーダーが部下に対し、「レスポンスが遅い」「連絡がない」と指摘する。

それは当然のことです。

特にリモートワークでは、監督がなければ責任の所在があいまいになります。

「監視されたくない」という気持ちは理解できますが、

監督がなければチームは組織ではなく“個人の集まり”に変わってしまう。

厳しさは、成果を守るための最低限の仕組みです。

「やさしいリーダー」が必ずしも良いチームを作るわけではない

中には、「もっと優しく」「笑顔で接してほしい」と願うメンバーもいます。

しかし、いつもニコニコして「OK, OK」と言うだけのリーダーが、

日本基準の成果物を作れるでしょうか?

私は過去に“やさしいだけのリーダー”を見てきました。

結果はどうだったか──納期は守られず、品質も下がり、責任の所在も曖昧。

ローカル基準であればそれでも通用するかもしれませんが、

日本の顧客に納めるレベルには到底届きませんでした。

チームの快適さよりも、成果と信頼こそがリーダーの仕事です。

「叱る」ことにも段階がある

今回、あるリーダーは私にこう言いました。

「まずは私から口頭で注意します。

あなたがレターを書くと重大に受け止められるので、

それでも改善しなければその時に書いてください。」

この発言に、私はリーダーとしての成熟を感じました。

単に厳しいだけではなく、「どの段階で、どの強さで伝えるか」を考えている。

部下の気持ちにも配慮しながら、秩序を守ろうとしている。

そのバランス感覚こそが、私が求める“強くてやさしいリーダー”の姿です。

経営者が見るのは「性格」ではなく「結果」

私はどちらの味方でもありません。

関心があるのは、ただ一つ──結果と責任感です。

リーダーが厳しくても、成果が出ているなら評価します。

優しくても、品質が落ちているなら評価できません。

リーダーの本当の価値は、部下からの人気ではなく、

成果物の水準・スケジュールの正確さ・報連相の密度で決まる。

数字にすれば一目瞭然です。

ある3人のリーダーを比較したとき、

成果・納期・報連相を総合して私はこう評価しました。

- Leader A:9

- Leader B:3

- Leader C:1

どのような結果を出すかが、すべてです。

社内コミュニケーションの原則

最後にもう一つ。

なぜ本人に直接言えば済むことを、総務を通して複雑にするのか。

同じ国の仲間同士、言葉は通じるはずです。

誤解や対立を恐れて遠回りをすると、問題はむしろ大きくなる。

会社とは「話を簡単にするための仕組み」です。

複雑にするのではなく、率直に、正面から話す。

これが一番の近道です。

結論

リーダーに求められるのは、「やさしさ」ではなく「誠実な厳しさ」です。

そして経営者に求められるのは、「人気」ではなく「基準を守る覚悟」です。

チームが気持ちよく働くことは大切。

しかし、成果のない快適さに価値はありません。

リーダーの厳しさを恐れず、正しい方向にチームを導いていく。

それが本当の“強い組織”だと私は思います。